先日、とある記事でQuality of Life(QoL=生活の質)のランキングについて触れられていたので、少しデータを眺めてみた。QoLは購買力、安全性、ヘルスケアなどいくつかの指標で数値化され、年に2回ランキングが更新されているらしい。

https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp

https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp

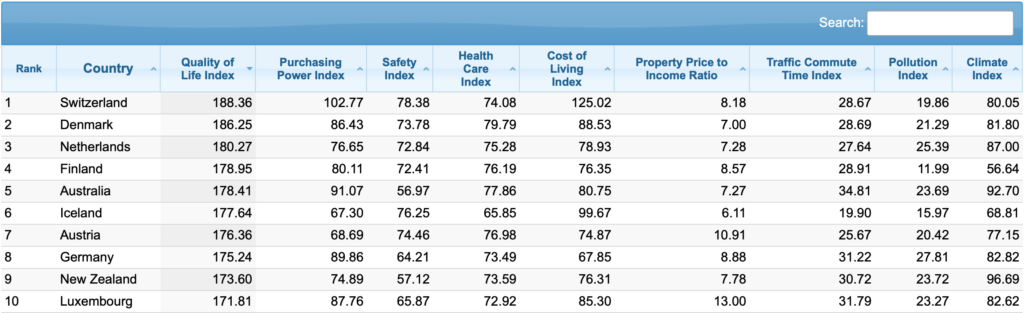

Quality of Life Index by Country 2021 Mid-Year

これによると日本は購買力は76.01とさほど高くないが、安全性やヘルスケアのポイントの高さが牽引し、世界で16番目にQoLが高い国としてランクされている。ちなみに1位はスイス、2位はデンマークで、上位はほぼヨーロッパ諸国に占められている。

一方、QoLと近い指標として幸福度がある。こちらも国連が集計し、毎年World Happiness Reportで公開されている。QoLが客観的な指標で集計されているのに対し、幸福度は主観的な指標で集計されているらしい。ふとQoLと幸福度はどの程度相関しているのか気になり、ランキングを見比べてみた。

https://graphics.reuters.com/LIFE-CAREER-LJA/0100B0CQ0S3/index.html

https://graphics.reuters.com/LIFE-CAREER-LJA/0100B0CQ0S3/index.html

世界の幸福度ランキング

多少順番が異なるものの、上位はQoLと同じようにヨーロッパ諸国が並んでおり、1位がフィンランド、2位がデンマークと、北欧の国がワンツーを決めていた。デンマークとは当社イノベーター・ジャパンが拠点を置くなど縁があるが、QoLと幸福度ともに上位にあるのは頷ける気がする。

では、我らが日本はどうだろうか?

なんと日本は幸福度ランキングで62位と、そんなに幸福ではない国になってしまっている! 先述の通りこれは主観的な指標なので、正確に言えば、客観的には幸福なはずが幸福に感じる人が少ない国、と言えるだろう。

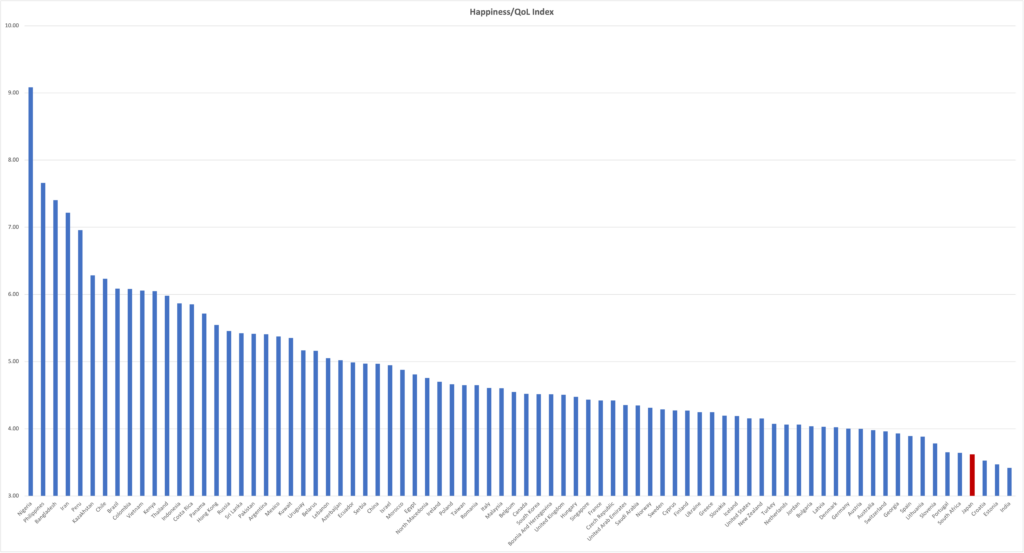

他にもQoLと幸福度が乖離している国があるのか気になり、幸福度(Happiness)をQoLで割ったH/Q Indexなる独自の指標を算出してみた。その結果がこちらのグラフである。

Happiness / QoL Index

Happiness / QoL Index

左がH/Qが高い国=QoLの割に幸福度が高い国。右がH/Qが低い国=QoLの割に幸福度が低い国。つまり右に行けば行くほど「ムダに不幸な国」となる。

ご覧の通り、残念なことに日本はムダに不幸な国 世界第4位ということになる。ラテン諸国や東南アジア諸国が「わりと幸福な国」に多く、所謂先進国と呼ばれる国々は「ムダに不幸な国」に寄っているように見える。

これをどう読み解くかはあなた次第だが、QoLが高くても必ずしも幸福ではないということは言えそうで、その最たる国のひとつが日本のようだ。

自分自身は、絶対的な幸福というものは存在せず、常に自分の基準と現状の比較でしかないと考えている。つまり自分の基準を変えればどんな状況でも幸福を感じることができる。

そういえば、自分が前職で海外勤務をして日本を客観的に見ていた時、なぜ日本はあんなにチャンスがたくさんあるのにみんな自分たちを卑下してばかりいるんだろうと感じていた。それがイノベーター・ジャパンを創業するひとつのきっかけになっており、MISSIONにHuman Well-beingを掲げる理由でもある。

今、新型コロナウイルスの影響で一際下を向いてしまいがちだが、一旦それらは横に置いて、今そこにある幸福に目を向けてみると、もしかすると大きなチャンスがあるかもしれない。